元気プロジェクトまつりは、学生たちが汗を流して取り組んだプロジェクトの総合発表会の場として

平成16年より毎年秋に開催しています。

「やっぱりロボットは面白い!」、「ものづくりって楽しいね!」そんな気持ちで大学で学んでいる

学生たちの出し物を地域の皆さんに楽しんで頂いています。

現実的な問題を通じて、学生と市民がともに学び合う祭典を目指しています。

子供から大人まで、学生とともに楽しんでいただけるイベントが目白押しです。

〜学生たちの声を取材しました〜

元気プロジェクトまつりは、学生主体の活動に基づいた展示やイベントを行うものです。 今年で第7回目を迎え、「中学生の時に、このまつりに来て楽しかった!」 と語る現役福大生がまつりの企画に携わってくれるようになりました。 まさに、継続は力ですね。秋晴れに恵まれた10月16日(土)、大学開放事業である一日遊学と同時開催され、 学部や学生・教職員の壁を越えたお祭りの一日となりました。

経験は力なり

まずは、朝から大賑わいのサッカーロボットの会場へ。子供たちがロボット相手に奮戦していました。

このサッカーロボット、全国大会で3位に入った優れもの。子供たちがケガしないようにスピードを落として対応していました。

「研究室での研究に加えて取り組まなければならないので大変ですが、実際に動くものは面白いです。

予想外のことがいつも起こりますし。」と高橋佐多弥君(知能システム工学科4年)。

「研究では、このロボットにも利用できるアクチュエーターの基本技術の研究をやっていますが、

サッカーロボットに携わっていると実用化された時の姿がイメージしやすくなります。」と話してくれたのは、

藤原佑起君(知能システム工学科4年)。二人とも来年は就職するそうですが、来年の全国大会も応援したいとのこと。

活動を通じて、強い結束力も生み出されているようです。

本来、2,3年生に対して開講されている「学際実験・実習」は、やる気のある1年生も、

助言教員の承認があれば受講することができます。

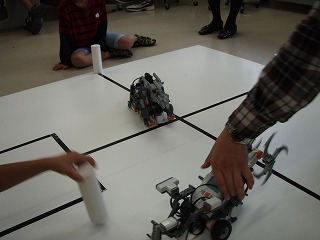

学際実験・実習の「知能ロボット・プロジェクト」の中で

レゴ・ブロックを使った4足歩行ロボットを製作した澁谷陽介君(知能システム工学科1年)は、

自作のロボットの実演をしていました。

「ロボットを作るのは、まったく初めてでしたが、基礎から指導してもらえるので、

楽しく製作できました」と話してくれました。

|

|

|

子供たちで大賑わいのサッカーロボット会場 |

レゴでできた多彩なロボットたち |

同じ部屋でマイクロマウスの実演・展示を行っていたのは、笹谷禎伸君(電気・電子工学科4年)。

マイクロマウスは、小型ロボットが自ら判断して迷路を駆け抜けるロボットです。

あのロボコンよりも長い歴史を有する全国大会があるのだそうです。

笹谷君らは10月3日に開催されたマイクロマウス北陸信越支部大会に参加し、

ライントレースと呼ばれる部門で4位になったとのこと。ロボット製作を行うようになって、

「身のまわりの様々な機器の仕組みに興味を持つようになりました」と語る笹谷君。センサーなどを見ると、

つい、「マイクロマウスにも使えるんじゃないか?」と考えてしまうとか。

『偶然は準備された心にのみ幸いする』と言われています。常に興味を持って見ることが発明・発見につながるものです。

経験は「技術」ばかりでなく、「学ぶ力」もつけてくれるものだと思います。

総合研究棟を離れて屋外へ出てみると、雑木林に設置されたツリー・ハウス上にいる学生を発見。

さっそく、私もジブンの体力と年齢を棚上げにして、よじ登ってみました。

樹上でインタビューに答えてくれたのは、柴田叔之君(建築建設工学科4年)。

柴田君は、雑木林を活用した地域交流活動の他、子供たちの遊びを考える「遊房」でも活躍しています。

学内外の人たちと一緒に取り組むことで「縦にも横にも人間関係が広がったことが何よりの収穫でした」

と振り返ってくれました。人間関係形成能力ほど、経験がものを言う世界はありませんよね。

|

|

|

迷路を走るマイクロマウス。線がつながっているのはバッテリー切れを防ぐためで、 マシンはあくまで自分で判断して走っています。 |

今年も轟音を響かせて疾走したフォーミュラ・カー。 草むらに後輪部分がつっこんでしまうシーンも目撃してしまいましたが・・・。 無事で何よりです。 |

次に訪れたのは、物理博物館。物理工学科の学生たちが、自分たちで工夫した物理実験を体験できるイベントを開催していました。

その中で、偏光板を使った光についての実験を行っていたのは、国枝賢治君(物理工学科1年)。

「理屈上、当然できることでも実際に製作してみるとなかなかうまく行かないことが多く、

いろいろ考えながら試しているうちに上手くいった時が一番楽しい。」とコメントしてくれました。

やはり、何事も実際にやってみる、経験してみるということが本当の学びにつながるのだと言えるのでしょう。

『経験とは、求めていたものが手に入らなかったときに、手に入るものだ。』(Randy Pausch, “Last Lecture”)

とも言われます。経験に失敗はありません。まずは、勇気を出してやってみること。それが能力を身につける秘訣ですよね。

多彩な能力育成につながる創成活動

学内で、自転車のリサイクル活動に取り組んでいるグループは、自転車修理の実演をしていました。

「もともと工業高校だったので、修理なんかが大好き」で始めた自転車リサイクルですが、

「始めてみると、修理自体よりもリサイクルしようとした時の法律や規則などの問題への対処の方が、

ずっと難しいことに気づきました」と話してくれたのは、中尾義則君(材料開発工学科3年)。

だいたい、機械よりも人間の扱いの方が、ずっと難しいものなんですよね。

それでも、「来年春には、実際にリサイクル自転車を貸し出すことができるようになると思いますよ。」

と笑顔を見せてくれました。

「9月26日の大会で壊れちゃって、まだ修理ができていないんですよ。」

と壊れたマシンを指さしながら相撲ロボットの説明をしてくれたのは、

松井和也君(電気・電子工学科4年)。このグループは、なんとか、もっと相撲ロボットのことを知って欲しいと、

急遽、相撲ロボット大会の様子をプロジェクターで映し出すことに。

午後からは、大画面で上映していました。窮すれば通ず。いろんなアイディアが思いつくモンです。

|

|

|

自転車を修理しまーす! 修理のお礼にコーラをおいていった人もあったとか。 |

電子レンジも分解! パソコンリサイクル会場にて発見。 |

学内で不用になったパソコンのリサイクルに取り組むグループは、

今年もパソコンの分解・組み立てが体験できるイベントを開催。いつも通りの大人気。

「パソコンの仕組みを知りたくてグループに加わりました」と話すのは、白崎範子さん(生物応用化学科3年)。

その知識は、自分のノートパソコンを購入するときにも役立ったとか。

「やっぱり、修理して動いた時はうれしいですね。」とにこやかに話してくれました。

その傍らには、分解した電子レンジの姿も。「へ〜、電子レンジの中って、こんなになってるんだ!」

と思わず感心してしまいました。

学際実験・実習の知能ロボット・プロジェクトで白いラインをたどって動くライントレース・ロボットを製作したという

中村大地君(材料開発工学科2年)。「まったく初めてだったので大変でした。

授業時間の他、金曜日の午後などを使ってなんとか作り上げましたが、

なかなか思うように動きませんでした」と話す中村くん。でも、指導に当たった先生によると

「彼のマシンは大変良かったですよ。」とのこと。福大生って控えめな学生が多いんですよね。

学際実験・実習のエコロジー&アメニティ・プロジェクトで淡水クラゲを探し続けた河村拓郎君(生物応用化学科3年)。

結局、淡水クラゲは見つからなかったとのことでしたが、顕微鏡を使って水棲微生物や

自分の指の指紋を観察する体験企画を実施していました。河村君は、早くも次のプロジェクトを考えているようでした。

午前中は快調に動いていたのに突然故障してしまった電気自動車を修理していたのは、江尻和広君(機械工学科2年生)。

「原因が分からないんです。」と苦戦中でした。もともとガソリン自動車だった車を電気自動車に改造したための苦労も多いのだとか。

でも、きっとその苦労で身につくものがあるのだと思いますよ。

SAKというグループは、丸岡中学校の50分の1のモデルに、中学生とともにカラフルな色を塗った模型を展示していました。

SAKというグループ名は、創作の「さく」と北陸に建築の花を咲かせたいという「咲く」という2つの想いから付けられた名前だそうで、

2年前に学生たちが立ち上げたグループです。企画・運営の全てを学生たちで行っています。

取材には小林康隆君と倉上歩君(建築建設工学科3年生)が丁寧に答えてくれました。

活動を通じて「企画・運営力、発想力に行動力、そういった能力が身についたと感じています」とのこと。

ワトソン紙と呼ばれる洒落た風合いの紙にデザインした名刺もくれました。ジブンが大学生だった頃より、

ずっとしっかりした学生たちでした。

|

|

|

SAKがつくった丸岡中学校のモデル。 |

なかなか洒落た名刺ですよね。私も注文しようかな。 |

青く光るパソコンの内部を見せていたのは、実践サイエンス寺子屋の電気・電子編で本来の性能以上の速度で パソコンを動作させるオーバークロック・パソコンに取り組んでいる山本健一君(情報・メディア工学科2年)。 説明用のビデオも自作したものだそうですが、「子供たちにはちょっと難しかったみたい」と頭をかいていました。 安定に動作するギリギリまで周波数を上げる実験をしているのだそうです。 山本君は、もともとパソコンの自作をするのが趣味だったとか。 「パソコン・リサイクル・グループとも協力してやっています」とのこと。 活動グループ間の交流も行われているのですね。

|

|

|

午後に再びツリー・ハウスを訪れると子供たちが行列を作っていて、 オジサンは登れませんでした。焼き芋のニオイも漂っていました。 |

先端科学技術育成センターでは、こんなコカリナ (ハンガリーの民族楽器をもとに日本で改良された楽器)の製作もやっていました。 |

取材の中で、多くの学生たちと話しをすることができ、足腰には疲労が残ったものの、気分は秋晴れ。 爽快そのもの。元気プロジェクトまつりって、「学生の元気なプロジェクトを発表するまつり」というよりも、 「学生たちから元気をもらえるまつり」なんだな、と感じました。ニッポンの将来は、決して暗くありません!

・・・第5回元気プロジェクトまつり

・・・第2回元気プロジェクトまつり

・・・元気プロジェクトまつり(第1回)(PDF)

・・・元気プロジェクトまつり(第2回)(PDF)

・・・元気プロジェクトまつり(第3回)(PDF)

・・・元気プロジェクトまつり(第4回)(PDF)

・・・元気プロジェクトまつり(第5回)(PDF)

・・・元気プロジェクトまつり(第6回)(PDF)